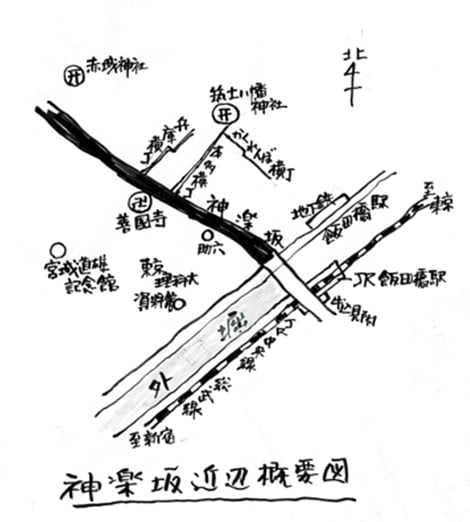

神楽坂界隈を歩く

坂本弘道

神楽坂とは

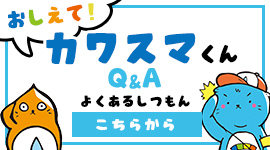

神楽坂は、新宿区の牛込地域にある。坂の登り始めは、JRや地下鉄の飯田橋駅が近い。

飯田橋駅の近くには、江戸時代の外堀があり、牛込見附の門の石垣がそのまま残っている。ここで、江戸城に至る警護の役割を担っていた。

神楽坂は江戸時代、三大将軍家光の時代に、牛込御門から酒井家の下屋敷に至る通りとして設けられた。登城の為の通路だった。

その後、この付近には次第に武家屋敷や神社が建てられ、にぎやかになった。

18世紀末には、毘沙門天善国寺が麹町から移転して来て、縁日に大いに賑わった。

春灯塩の盛りたる神楽坂 弘道

明治になって、武家屋敷が空き家になり、一時寂しくなったが、東京が政治の中心となったことで、また賑わいを取り戻した。神楽坂界隈は花街として発展し、商店も立ち並ぶようになった。

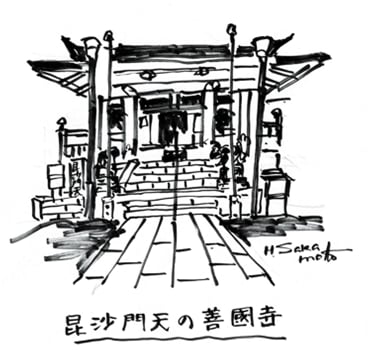

毘沙門天 善國寺

善國寺は、神楽坂に面している。神楽坂を代表する寺院だ。1595年の安土桃山時代に馬喰町に創建された日蓮宗の寺院だ。たびたびの火災に遭い、1792(寛政5)に麹町からここに移転された。

本尊の毘沙門天には、江戸時代には神楽坂の毘沙門様として、信仰を集めた。現在は、新宿山ノ手七福神の一つになっている。

毘沙門は、仏教の四天王の一人で、須弥山の中腹に住み、夜叉と羅刹を率いて北方を守った。左手に宝塔を、右手に矛を持ち、甲冑で身を固め、憤怒の表情をしている。

この寺の毘沙門天は、普段は御簾がかけられており、御開帳は、正月、5月、9月の寅の日に限られている。

明治20年から縁日には夜店が立ち並び、これが東京の夜店のルーツになったともいわれている。神楽坂は、山の手銀座とも呼ばれ、毘沙門天と共に発展してきた。昭和20年の東京大空襲で本堂は焼失した。しかし、昭和26年には毘沙門堂が再建、46年には地元の有志、全国の縁者の賛助により、本堂が再建された。

本堂の左右には、他の寺院の狛犬とは異なり、虎の石像である狛虎像が一対置かれている。

毘沙門天の信仰から虎が重視されている。1848年、江戸時代後期の作品だ。寄進者は、善國寺周辺の住民だ。毘沙門天は、近所の人たちはもちろんのこと広く一般の人に信仰された。

本堂の左わきには、浄行菩薩像が安置されている。館の中に、菩薩が手を合わせ立っておられ、その脇には、石甕に水が満たされ、檜の杓が添えられている。

本多横丁と築土八幡神社

神楽坂の善國寺と反対側の坂が、本多横丁だ。

本多横丁は、神楽坂で一番大きい横丁で、この辺りにあった本多対馬守の屋敷に由来する。50件以上の店舗があり、かくれんぼ横丁や芸者新道に通じている。かくれんぼ横丁は路地が入り組んでおり、芸者新道は、料亭に出かける芸者の通り道だ。

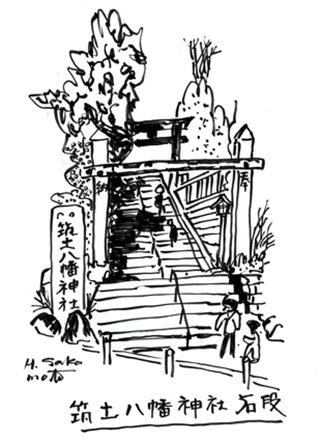

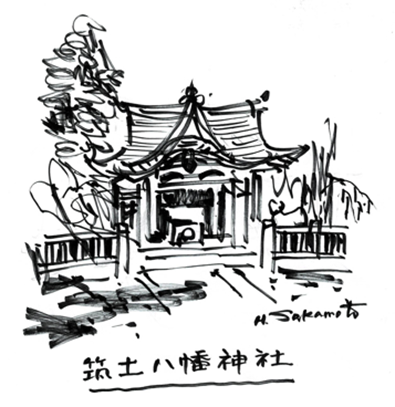

本多横丁を下り、交差点を挟んで、斜め向かいの小高い丘の上に築土八幡神社がある。長い階段を登って、神社の本殿にたどり着く。神社は、高台に奉ったらしい。

創建は、809年から823年の嵯峨天皇の時代というからずいぶん古い。伝教太師が、神像を彫刻して、祠に祀った時、筑紫の宮土を求めて、礎にしたことから名付けたといわれている。伝教大師とは、天台宗を開いた最澄のことだ。

社殿は、昭和20年の空襲で焼失したが、昭和38年に再建された。

境内には、太陽と月、桃ノ木、二匹の猿が彫られた舟型の庚申塔が建っている。1664年の建立だ。3猿でなく2猿の庚申塔は珍しいという。1726年作の鳥居、1882年の百度石、1810年作の狛犬等が見どころだ。隣の銀杏は、幹が太く、時代をしのばせる。

境内には、奉納御供水と彫られた井戸の枠がある。今は使われず、蓋がしてある。この辺りは、武蔵野台地の端にあたり、水道敷設前は、生活用水に、井戸水が使われていた。

境内の倉庫には、二つの神輿が置かれている。1678年と1866年の作品で、新しい方が、毎年祭の時期に渡御として近辺で担がれている。

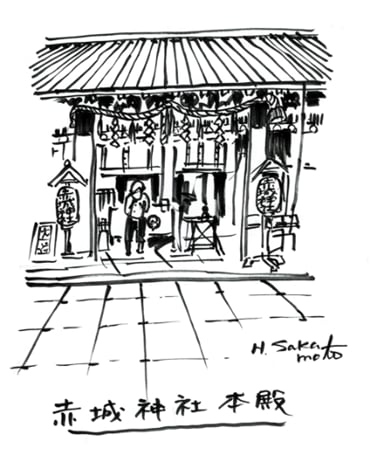

赤城神社

赤城神社は、高台の上だが、神社から眺めると、くぼ地に人家が密集している。坂の多い地形を目の

あたりにした。

赤城神社は、鎌倉時代の1300年に、上野国赤城山の麓から牛込に移住した人により、牛込早稲田の田島村に創建されたといわれる。1444年には、太田道灌により、牛込台に移された。1555年、現在地に移され、徳川幕府によって江戸大社の一つとされ、牛込の鎮守として信仰を集めた。

2009年から2010年にかけて、老朽化した社殿を建て替えた。赤城神社再生プロジェクトだ。2013年にグッドデザイン賞を受けている。

神社の建て替えと共に、敷地内に分譲マンションを建設した。神社の経営に、マンションの賃貸料や、地代を利用しようということである。

これらの建設のデザイン監修は、神社の氏子である建築家の隈研吾だ。ガラスと木材を組み合わせた斬新なデザインの神社となっている。本殿の前の狛犬も面白い。笑っているような表情だ。江戸時代にはやった加賀白山犬の狛犬だ。

(月刊『コア』連載一部修正)