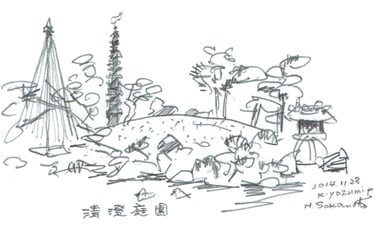

江東の清澄庭園

坂本弘道

岩崎弥太郎が買収

地下鉄大江戸線の、清澄白河駅のすぐ側が清澄庭園だ。清澄といい、白河といい、清々しい名前だ。都立の庭園で、都の指定名勝になっている。

この庭園は、もともと元禄時代の頃の豪商、紀伊国屋文左衛門の屋敷があった。その後、下総関宿藩主の下屋敷になっていた。当時からある程度の庭園があったのだろうが、明治になって荒廃した。

この辺りを、台湾征伐や西南の役等で大もうけした三菱の創業者の岩崎弥太郎が、1878年に買い取った。庭園を、三菱社員の慰安や、接待を行うための施設として造成した。

岩崎弥太郎の子孫も、特に庭園の整備には力を入れ、その後の改築も含め、1891年には、回遊式築山泉庭園として完成した。

1924年には、東京市に寄付され、現在は東京都が管理している。

各地の名石を収集

庭園内にある大正記念館は、大正天皇の葬儀のため、新宿御苑で用いられた葬儀殿を移築した。戦災で失われたが、貞明皇后の葬儀殿の材料を使って再建された。

平成に入って、大規模な改築工事が行われ、現在は、集会施設として利用されている。

涼亭は、1909年に完成した数寄屋造りの建物だ。東京都指定の歴史的建造物だ。

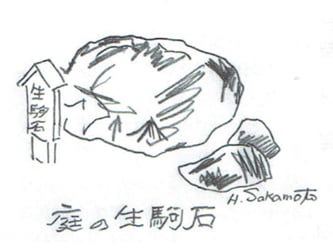

庭には、全国各地から名石が集められ、いたるところに置かれている。

生駒石、伊豆磯石、紀州青石、伊豆式根島石、佐渡赤玉石、備中御影石、讃岐御影石等が見られる。

これらの石は、岩崎家が自らの汽船で全国から運んだものだ。こんなに沢山の石を、良く運んだものだ。

石毎にそのいわれが、標識に書いて立てかけられている。

植木は桜では、ソメイヨシノ、サトザクラ、カンヒサクラ、オオシマサクラがある。

ツツジ、サツキ、花ショウブ、ハゼ、モミジ、カエデと季節ごとに目を楽しませてくれる。

灯篭の上に都鳥が

庭園は、大きな池を囲むように作られており、池の縁には、平たい石を組み合わせて、渡れる通路が設けられている。石をとびとびに配置し、磯渡といっている。一枚岩もある。

池の水は、以前は近くの隅田川から引いてきていたが、今は雨水を貯めたものだ。水面に、 鴨とゆりかもめが混在して浮かんでいる。

ゆりかもめは、平安時代に在原業平が伊勢物語の中で読んだ都鳥だ。

業平が 知るや清澄 都鳥 弘道

石灯籠の上は、都鳥の格好の休憩所になっている。

多くの鳥が、灯籠の上で、自分の居場所を求めて小競り合いをしている。時折飛び立って、水面に着陸する。富士山をなぞらえた築山もある。

様々な鳥が飛来

年中いるのは、カルガモ、キジバト、ヒヨドリ、オナガ、ムクドリ、シジュウガラ、アオサギ、カワウだ。

夏は、コアジサシ、燕、冬はキンクロハジロ、ホシハジロ、オナガカモ、ハクセキレイ、モズ、メジロ等が見られる。

大物の鯉

池の鯉は、どれも大物ばかりだ。数十年は生きているのだろう。1m位もありそうだ。

岸辺に近寄りと、一斉に口を開けて近づいてくる。見物人が餌をやるからだろう。慣れているのだ。

入り口の売店で麩を売っている。冬の間は、鯉は餌を食べないということで、餌やりは行っていない。

庭の紅葉が、今ちょうど盛りだ。真っ赤なもみじが池に映える。ここは、江東区で東京湾に近いだけあって、周りに多くの高い建物はない。

それだけに、江戸からの風景を受け継いできており、のんびりとした景観だ。

芭蕉の住居、芭蕉庵が近くにあったことから、園内に芭蕉の句

古池や 蛙飛び込む 水の音

の石碑がある。元々は、隅田川のほとりにあったが、道路改修の時、この地に移転されたものだ。

清澄や 灯籠占めし 都鳥 弘道

日本庭園と隣接し広場がある。元々庭園の一部であった。関東大震災の時、深川では大惨事となり、多くの人が家を失った。、避難先にしてこの広場に押し寄せ助かったことを契機に、東京都に寄付された空間だ。

数本の桜の木があり、余計なものがあまりない。避難地としての配慮もあるのだろう。

(月刊『コア』連載一部修正)